更新日:2024年10月24日 | Masao

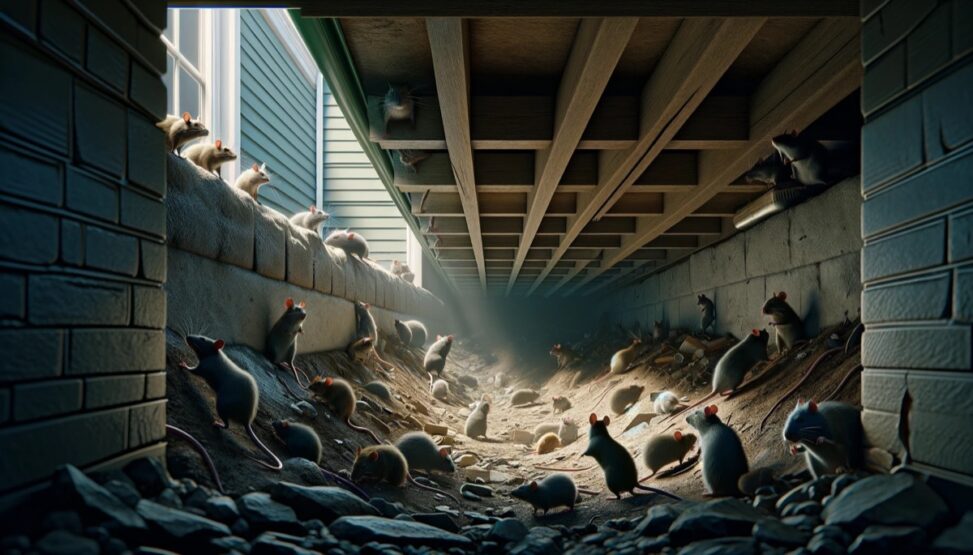

自宅に現れる害獣は、毎日の生活に不安やストレスをもたらします。こうした害獣を捕まえるためにわな猟免許が必要なケースがあります。くくりわなや箱わなを使った捕獲では、免許が求められることが多く、使い方を間違えると再び害獣に悩まされるリスクもあります。

また、地域ごとに捕獲のルールが異なるため、適切な準備が大切です。本記事では、わなを使った害獣駆除のための資格と注意点をわかりやすくお伝えし、不安な気持ちを少しでも軽くできるようサポートします。

一方で、わなを31個以上同時に使うことは法律で禁止されており、指定された方法でしか捕獲できません。また、捕まえた害獣が逃げ出したり、人に危険を及ぼすリスクもあるため、適切な対応が求められます。

狩猟の対象となる動物や期間、場所は地域ごとに異なるルールがあるため、事前の確認が欠かせません。必要な免許を取得するには試験に合格し、警察署での手続きも必要です。これらの手順は煩雑に感じるかもしれませんが、正しい知識と準備をもって対応することで、再び害獣に悩まされることなく、安心して暮らせる日常が戻ることを願っています。

わなを使った捕獲に必要な条件

イノシシやシカなど、法律で捕獲できる動物は全部で48種類に限られています。中でもアライグマやヌートリアなどの外来種は、捕まえた後にその場で処理するか自治体に届けなければなりません。また、狩猟は11月15日から2月15日の期間のみ許され、地域によって異なる場合があります。事前に都道府県に確認して、安全に対応することが大切です。

- 48種類の鳥獣だけが法律で狩猟の対象とされています

- 外来種は捕獲後に処理するか、自治体に引き渡します

- 狩猟期間は毎年11月15日~2月15日です

- 都道府県によって狩猟期間や対象が異なる場合があります

- 許可なく捕獲するのは法律違反になります

捕獲する動物と期間を守り、安全に対応することが重要です。

無許可での害獣駆除は禁止されている

害獣駆除には、法律に基づく許可が必要です。無断での駆除は法律違反となり、重い罰則の対象になります。関連する法規を理解し、安全に対応しましょう。

鳥獣保護法の適用範囲

鳥獣保護法は、鳥や獣を守りながら人々の生活を守るための法律です。この法律では、狩猟をするには狩猟免許が必要と決められており、免許がない人が狩猟することは禁止されています。ただし、ドブネズミやハツカネズミ、クマネズミは例外で、許可なしで駆除が可能です。鳥獣や狩猟に関する厳しいルールがあり、命や環境を守るための重要な制度です。

- 狩猟免許がないと鳥獣の捕獲はできません

- ドブネズミ、ハツカネズミ、クマネズミは免許がなくても駆除できます

- 鳥獣保護法は人々の生活や生態系を守るためにあります

- 免許を持たない狩猟は法律違反です

- 法律の中で狩猟に関する細かなルールが決められています

駆除する際には法律を守り、正しい手順で対応することが大切です。

外来生物に関する特別な規制

外来生物法は、海外から来た生き物が日本の自然や人の生活に悪影響を与えないよう守るための法律です。特に人の健康や農業への被害を防ぐことが目的です。この法律では、外来生物の駆除は誰でも自由に行えるわけではなく、正しい手続きや方法に従う必要があります。また、国や自治体、個人などが適切に申請をして駆除を行わなければなりません。

- 外来生物の駆除は正しい申請と手続きが必要です

- 農業などへの被害を防ぐための法律です

- 外来生物法は36条にわたり規定されています

- 住民の安全や自然環境を守るため、適切な方法での駆除が求められます

- 国や自治体、企業、個人が駆除に取り組むことが決められています

外来生物の駆除には、安全で正しい手続きと方法が重要です。

狩猟による捕獲の基本ルール

狩猟で害獣を捕獲するためには、免許の取得や条件に従う必要があります。対象や場所、期間に関する規定が細かく決められています。

狩猟免許の取得が必須

害獣を捕まえるためには、使う道具に合わせた狩猟免許が必要です。免許は網猟、わな猟、第一種銃猟(ライフルや散弾銃)、第二種銃猟(空気銃専用)の4つに分かれています。自分で捕獲する場合、免許が必須ですが、免許を持つ人に依頼することも可能です。特定の外来種については、講習を受けることで「捕獲従事者証」が発行され、わなでの捕獲が認められる場合もあります。

- 自分で捕獲するなら狩猟免許が必要

- 講習を受けると、免許がなくても特定外来種のわな捕獲が可能になることもあります

- 散弾銃を使う場合は第一種銃猟免許が必要です

- 網猟免許やわな猟免許など、用途に合わせた免許があります

- 狩猟免許を持つ人に依頼する場合、自分で免許を取る必要はありません

- 使用する道具ごとに4種類の免許があります

捕獲の方法や依頼先によって、必要な手続きが異なります。

捕獲できる動物の制限

狩猟鳥獣として指定された46種の動物だけが、狩猟で捕獲できます。中にはカモ類やキジ、タヌキ、イノシシなどが含まれています。それ以外の動物を捕まえる場合は、役所での「許可捕獲」の申請が必要です。また、指定された狩猟鳥獣であっても、地域や状況によっては捕獲が禁止されることもあります。

- 46種の動物だけが狩猟の対象です

- アライグマやミンクなども狩猟対象に含まれています

- 都道府県によって捕獲が禁止される場合もあります

- 許可捕獲が必要な場合もあるので事前の確認が大切です

- ヒグマやニホンジカなど、大型の獣も対象に含まれています

- カモ類やハトなど、鳥類も狩猟が認められています

事前に捕獲できる動物と地域の規定を確認することが重要です。

苦痛を与えない「指定猟法」の使用

害獣を捕まえるには、指定猟法という決まった方法で行うことが求められます。使える道具には銃器、網、わななどがありますが、安全のため、違法な道具や危険な使い方は禁止されています。例えば、とらばさみや締め付けが強すぎるわなの使用は許されていません。また、同時に31個以上のわなを仕掛けることや、不適切な銃器の使用も禁じられています。

- 網やわなの種類も決められています

- 31個以上のわなを同時に使うことは禁止されています

- とらばさみなど、危険な道具は使用できません

- 5ノット以上のボートからの銃の使用は許されていません

- 大型獣以外にライフル銃を使うことは違法です

- 環境省への申請が必要な場合もあります

- 犬にかみつかせて捕まえる方法は禁止されています

動物を捕まえるときは、決められた方法で安全に行う必要があります。

狩猟が許可される期間の遵守

狩猟は決められた期間内でのみ行うことが許されています。例えば、北海道以外では11月15日から2月15日まで、北海道では9月15日から2月末日までが狩猟可能期間です。各都道府県の知事によって期間が変わることもあるため、狩猟を始める前に確認が必要です。

- 北海道では10月1日から1月31日の期間も狩猟が許されています

- 11月15日から翌年2月15日は北海道以外の多くの地域での狩猟期間です

- 9月15日から翌2月末日まで狩猟可能な区域もあります

- 都道府県知事の判断で期間が変わることがあります

- 狩猟を始める前に、都道府県に期間を確認することが大切です

狩猟は決められた期間内でのみ、安全に行うことが求められます。

狩猟が許可される場所の制限

害獣を捕獲するには、場所ごとに規制が決まっています。例えば、鳥獣保護区や都市公園などでは、事前に許可を得ないと捕獲ができません。さらに、作物のある土地や囲まれた敷地では、土地の持ち主の承諾が必要です。安全と生態系の保護のために、規定を守って捕獲することが求められます。

- 墓地や社寺の敷地では捕獲に許可が必要です

- 自然公園では、保護区内の捕獲は原則禁止されています

- 囲まれた土地や作物のある場所では、土地の持ち主の承諾が必要です

- 鳥獣保護区では、全ての鳥獣の捕獲が禁じられています

- 公道や公共の場所でも捕獲するには許可が必要です

- 特定猟具の使用は、都道府県知事の許可が必要です

捕獲する場所のルールを事前に確認し、正しい手続きで行うことが重要です。

捕獲できる頭数の制限

ニホンジカの捕獲は、通常1日に1頭までと制限されています。ただし、地域によってはシカが増えすぎているため、1日2頭まで認められたり、制限がなくなっていることもあります。狩猟のルールや期間は、都道府県が定める特定鳥獣保護管理計画により異なるため、事前に確認することが大切です。

- 都道府県によっては1日に2頭まで捕獲できる場合があります

- 特定鳥獣保護管理計画に基づいて期間や制限が変わることがあります

- シカの個体数増加が問題になっている地域もあります

- 通常1日1頭の捕獲制限が設けられています

- 地域によって捕獲の制限が解除される場合もあります

捕獲のルールは地域ごとに異なるため、事前確認が欠かせません。

害獣駆除のための狩猟免許の種類

害獣を狩猟するためには、対象や方法に応じた免許を取得する必要があります。それぞれの免許に対応する捕獲手法が異なるため、目的に合った免許を選ぶことが重要です。

網猟免許

網猟免許は、むそう網やなげ網などを使って鳥やウサギを捕まえるための免許です。はり網は、ユキウサギとノウサギ以外の捕獲が禁止されています。免許は18歳以上なら取得可能で、視力や聴力などの簡単な適性試験と知識・技能試験に合格する必要があります。試験の日時や提出書類は各都道府県で異なるため、事前に確認することが重要です。

- むそう網やなげ網などを使います

- 適性試験では視力や聴力の確認が行われます

- ユキウサギとノウサギ以外は、はり網での捕獲は禁止されています

- 18歳以上であれば受験資格があります

- 各都道府県ごとに試験の日程や手続きが異なります

免許取得前に試験の内容と日程をよく確認することが大切です。

わな猟免許

わな猟免許があれば、くくりわなや箱わなを使ってイノシシやシカ、カラスなどを捕まえることができます。農業や林業で設置する囲いわなは、免許がなくても設置可能です。ただし、わなを31個以上使うことは禁止されています。わな猟免許は18歳以上で受験でき、知識や技能の試験に合格する必要があります。

- 囲いわなは農業・林業で免許がなくても使用できます

- 31個以上のわなを同時に使うことは禁止されています

- 18歳以上であれば、誰でも受験が可能です

- 技能試験では、わなを正しく組み立てる力が求められます

- くくりわなと箱わなの併用が一般的です

免許取得前に、試験日程や手続きを各都道府県で確認することが重要です。

第一銃猟免許

第一銃猟免許があれば、装薬銃や空気銃を使ってイノシシやクマなどの大きな害獣を捕獲できます。銃は人に危険を及ぼすおそれがあるため、使用できる時間帯や場所も厳しく制限されています。免許は20歳以上で取得でき、知識と技能の試験に合格する必要があります。また、銃の所持には警察署での許可が必須です。

- 20歳以上で受験資格があります

- 銃刀法に基づく警察署での許可が必要です

- 技能試験では銃の操作も評価されます

- 使用する銃には口径の制限があります

- 時間帯や場所によって銃の使用は制限されています

安全に配慮し、警察の許可を得てから免許を取得することが大切です。

第二銃猟免許

第二銃猟免許は、空気銃を使って狩猟するために必要です。主にカラスやシカ、イノシシを対象に使いますが、コルク弾や空気散弾銃は使用できません。この免許は20歳以上で取得可能で、試験では知識や技能に加え、正しい射撃姿勢も求められます。免許を取得するには、警察署での銃の所持許可も必要です。

- 空気散弾銃の使用は禁じられています

- 警察署での所持許可が必要です

- コルク弾を発射する銃は対象外です

- 20歳以上で受験資格があります

- 射撃姿勢や装填の技術が技能試験で問われます

必要な手続きを確認し、安全に配慮した狩猟が求められます。

Auto Amazon Links: プロダクトが見つかりません。

まとめ:害獣駆除で罠は資格が必要?捕獲する時の注意点と資格

害獣を安全に捕獲するためには、正しい資格とルールを守ることがとても大切です。わなを使う場合でも、免許が必要なケースが多くあります。例えば、「わな猟免許」を持っていると、くくりわなや箱わななどを使ってイノシシやシカを捕獲できます。特に注意しなければならないのは、わなを31個以上仕掛けることは法律で禁止されている点です。また、農業や林業の方が使う囲いわなは、免許がなくても特定の条件で使用できます。

銃を使った狩猟には、「第一銃猟免許」や「第二銃猟免許」が必要です。これらの免許は、それぞれ装薬銃や空気銃を使用するための資格で、20歳以上でなければ取得できません。さらに、銃の使用には警察署の許可も必要です。どんな場合でも、使用する銃や道具に応じた免許を取得し、法に従って安全に狩猟を行うことが求められます。

捕獲できる害獣は法律で決められており、46種類の動物だけが対象です。さらに、地域や状況によっては、同じ動物でも捕獲が禁止されることがあります。例えば、カラスやイノシシのような害獣でも、特定の場所や期間で捕まえるためには都道府県への申請が必要になる場合があります。狩猟を行う際には、各地域のルールを守り、事前に確認することが大切です。

また、どの方法でも動物に無駄な苦しみを与えないよう、指定された道具ややり方で捕獲する必要があります。とらばさみや危険なわなを使うことは禁止されており、安全な手順で行うことが求められます。こうした決まりは、人や動物に害が及ばないようにするためにとても重要です。

害獣を安全に捕獲するためには、地域のルールに従った免許や申請が欠かせません。わなや銃の使用を正しく行い、無理のない方法で解決を目指しましょう。再び害獣に苦しめられないよう、正しい知識をもって対処することが重要です。

私は8年間に渡り、害獣駆除の専門家として活動してきました。この経験を通じて、ネズミ、ハクビシン、アライグマ、イタチ、イノシシ、タヌキ、シカなど、多様な害獣に関わる問題を解決してきました。特に、害獣の侵入経路の特定や予防策の提供、効果的な捕獲方法の開発に重点を置いています。

私のアプローチは、害獣がなぜ特定の環境に引き寄せられるのかを理解し、その根本的な原因に対処することにあります。これにより、害獣による被害を効率的に減らし、お客様の安全と快適な生活を守ることを目指しています。また、化学薬品に頼らず、環境に優しい方法を取り入れることで、動物の福祉と自然のバランスの保持にも配慮しています。